在健康观念持续革新的当下,“主动健康”正逐渐成为大众追求高品质生活的新潮流。它与传统的“被动健康”形成鲜明对比——后者往往是在疾病发生后才被动应对,而主动健康则倡导人们积极前置地管理自身健康。在这一理念中,运动无疑是核心驱动力,通过主动运动提升身体整体功能,实现“运动处方功能化”,正是主动健康管理的关键路径。

“生命在于运动”这句老话,如今被不断赋予科学新内涵。规律运动的益处早已被证实:它能增强心肺功能、提升肌肉力量、改善身体柔韧性,更能调节心理状态,缓解压力、愉悦情绪。但你是否想过,运动并非“一刀切”,只有像“对症下药”般精准适配个体需求,才能让健康收益最大化?

Part 01. 个性化运动的“药方”

运动处方深刻体现了主动健康与功能至上的医学理念——它打破了人们过度依赖药物、手术等医疗干预的固有认知,转而重视人体自身的主动修复能力,引导人们通过主动运动养成健康的生活方式。

不同于普通的运动建议,运动处方是由康复医师、康复治疗师、体育教师、社会体育指导员或私人健身教练等专业人员,基于个体的详细身体评估结果量身定制的运动方案。这些评估涵盖年龄、性别、一般医学检查、康复医学检查、运动试验及身体素质/体适能测试等多维度信息,确保方案精准适配个人状况。

简单来说,运动处方就像医生开具的药方,只不过把“药物”换成了适合你的运动项目、强度、时间与频率。它针对每个人的身体特质“量体裁衣”,既能保证运动的科学性与安全性,又能通过精准适配实现“对症运动”,让健康收益更高效。

Part 02. 如何开具运动处方

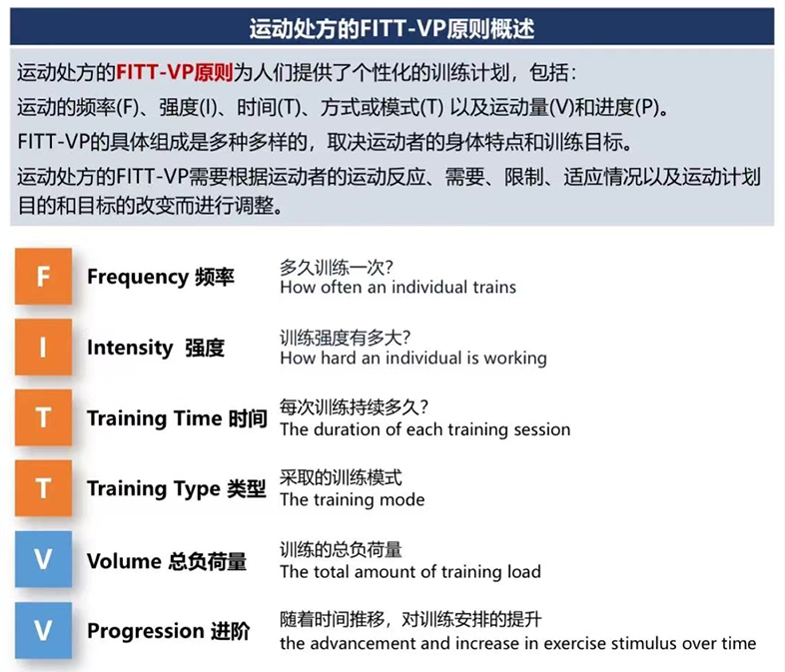

“运动处方(exercise prescription)”这一术语是20世纪50年代由美国生理学家Peter Karpovich提出,世界卫生组织于1969年正式采用这一术语。2018年第十版《ACSM运动检测于运动处方指南》,提出了以运动频率(frequency,F)、运动强度(intensity,I)、运动时间(time,T)、运动方式(type,T)、运动总量(volume,V)及运动进阶(progression,P)6个核心要素(FITT-VP)形成目的明确、系统性、个体化健康促进及疾病防治的运动指导方案。

图片来源《ACSM运动测试与运动处方指南》

Part 03. 运动处方的分类

治疗性运动处方

专为疾病患者或康复期人群设计,目的是辅助治疗疾病,促进身体机能恢复,提高康复效果。例如,心脏病康复患者通过特定的有氧运动处方,逐步增强心脏功能,改善心血管健康。

预防性运动处方

主要面向健康人群或存在慢性疾病风险的人群,如久坐不动的上班族、超重人群等。通过科学设计的预防性运动处方,不同人群可根据自身情况选择合适的运动方式和强度,将疾病扼杀在萌芽状态。如冠心病、肥胖症、糖尿病等,以积极主动的姿态守护健康。对于有高血压家族史的健康人,长期坚持中等强度的有氧运动,如慢跑、游泳等,可有效降低血压升高的风险,保持心血管系统的健康。久坐的上班族通过针对性的运动,能改善颈椎、腰椎问题,预防腰肌劳损、颈椎病等职业病,同时也能降低因久坐导致的肥胖、高血脂等代谢性疾病的发生几率。

健身、健美运动处方

适合追求身体素质提升、运动能力增强或想要塑造完美身材的人群。无论是想要提高耐力、速度、灵敏性,还是增加肌肉维度、降低体脂率,都能通过相应的健身、健美运动处方实现目标。

Part 04. 严谨细致的“私人定制”

运动处方的制定是一个严谨细致的过程,需要专业人员按照规范的流程进行,以确保处方的科学性和适用性。一般来说,运动处方的制定流程主要包括以下几个步骤:

第一步:健康评估

这是制定运动处方的基础,专业人员会通过问诊、体格检查、实验室检查、体能测试等方式,全面了解个体的健康状况。问诊主要了解个体的既往病史、家族病史、运动史、饮食习惯、作息习惯等;体格检查包括身高、体重、血压、心率、心肺功能等指标的测量;实验室检查可能会涉及血常规、血糖、血脂、肝肾功能等项目,以排查潜在的健康问题;体能测试则主要评估个体的耐力、力量、柔韧性、平衡能力等身体素质。例如,对于中老年人,体能测试可能会重点关注平衡能力和心肺功能,以预防跌倒和心血管意外。

第二步:确定运动目标

根据健康评估的结果和个体的需求,确定具体、可衡量、可实现、相关性强、有时间限制的运动目标。运动目标可以分为短期目标和长期目标,短期目标可能是“在一个月内每周运动3次,每次30分钟”,长期目标可能是“在半年内体重减轻5公斤”或“将血压控制在正常范围内”。明确的运动目标可以为个体提供动力和方向,让运动更有针对性。

第三步:制定运动方案

这是运动处方的核心内容,包括运动类型、运动强度、运动时间、运动频率和运动进度等方面。

· 运动类型:根据运动目标和个体的兴趣爱好,选择合适的运动项目。常见的运动类型有有氧运动(如快走、跑步、游泳、骑自行车等)、力量训练(如举重、俯卧撑、仰卧起坐、哑铃训练等)、柔韧性训练(如瑜伽、普拉提、伸展运动等)和平衡训练(如单脚站立、太极等)。

· 运动强度:这是运动处方中最重要的参数之一,通常用心率、自觉疲劳程度等指标来衡量。对于健康成年人,有氧运动的强度一般控制在最大心率的60%-80%(最大心率约等于220减年龄);力量训练的强度则根据个体的力量水平来确定,一般以能够完成8-15次重复动作为宜。

· 运动时间:指每次运动的持续时间,有氧运动每次持续20-60分钟为宜(不包括热身和整理运动),力量训练每个动作可进行2-4组,每组8-15次。

· 运动频率:指每周运动的次数,有氧运动一般每周3-5次,力量训练每周2-3次(同一部位的肌肉训练间隔48小时以上)。

· 运动进度:根据个体的适应情况,逐渐增加运动强度、时间和频率,避免突然增加运动负荷导致运动损伤。例如,对于刚开始运动的人,可以从每周运动2次,每次20分钟开始,然后逐渐增加到每周运动3-5次,每次30-60分钟。

第四步:提出注意事项

专业人员会根据个体的健康状况和运动方案,提出相应的注意事项,如运动前的热身、运动中的自我监测、运动后的整理、运动装备的选择、特殊情况下的运动禁忌等。运动前的热身可以提高身体温度,增加关节灵活性,减少运动损伤的风险;运动中要密切关注自己的身体反应,如出现胸痛、头晕、呼吸困难等不适症状,应立即停止运动,并及时就医;运动后的整理可以帮助身体恢复,缓解肌肉疲劳;对于患有慢性病的人,要特别注意运动禁忌,如高血压患者在血压未得到控制时不宜进行高强度运动,糖尿病患者在运动前后要监测血糖,避免低血糖的发生。

第五步:随访与调整

运动处方并不是一成不变的,专业人员会定期对个体的运动效果和健康状况进行随访评估,一般每月或每两个月随访一次。根据随访结果,及时调整运动处方,以适应个体身体状况的变化和运动目标的实现情况。例如,如果个体在运动一段时间后,体能明显提高,专业人员可能会适当增加运动强度;如果个体出现了运动损伤,专业人员则会调整运动方案,让身体得到充分恢复。

如今,全国多地积极开设运动健康门诊,这一趋势正将运动处方从理念推向实践。如上海杨浦区,社区卫生服务中心与社区运动健康中心联动,为慢性病患者开具运动处方,并实时监测调整;南京的马拉松专病门诊,针对跑者的常见问题制定专属康复与训练计划。这不仅是医疗服务的拓展,更是主动健康理念的落地。运动处方门诊的开诊是医疗服务从“被动治疗”向“主动健康管理”转型的又一实践,希望通过医学干预,让运动真正成为普惠的“健康疫苗”。